编者按

作为国家级实验教学示范中心

国家级众创空间

国家级创新创业学院建设参与单位

山东大学工程训练中心廿余载

深耕实践实训、创新创业领域

培养了大批创新人才

KAPIV一体化实践育人项目

作为教学改革的核心项目

通过引入“新形态课程”等

新工科教改理念

将知识、能力、实践、创新、品行

有机融合

实现了育人模式的深度革新

学生们置身其中

不断学习知识

锤炼能力

提升素养

项目相关成果连续斩获

国家级教学成果一、二等奖

接下来让我们跟随

“工创之星”系列报道

一同走进山大KAPIV实践育人项目

探寻学在山大、快乐成长的奥秘!

团队成员及分工:

团队成员是来自机械工程学院2023级车辆工程专业的5位同学。杨翼鹏(组长):参与项目设计,仿真,建模,工图,3D打印;曾获得国家奖学金、山东大学玲珑奖学金、山东大学浩然车队技术骨干、一篇国家发明专利。高伟凌:参与面条机桶设计,建模,零件制作;山东大学浩然车队制动组成员,中国大学生互联网十大赛校级一等奖,节能减排大赛三等奖。乔广正:参与项目建模,工图,3D打印;山东大学浩然车队转向组组长中国大学生节能减排竞赛校级二等奖。朱孝乾:23级车辆工程专业,参与视频剪辑,成本测算;向佳欣:23级车辆工程专业,参与机械制图部分,曾获得山东大学挑战杯优胜奖。

团队成员说:

回望KAPIV之旅,从初春的理论奠基,到盛夏的躬行实践,点点滴滴,汇聚成我们共同的珍贵记忆,学以致用、攻坚克难、试错优化的品格,将如星火长燃,照亮我们的成长之路。

灵感萌芽:源于生活的设计构想

在《工程材料与机械制造基础》课程的学习中,我们团队对传统机械结构的优化与创新应用产生了浓厚兴趣。面条作为日常主食,其制作过程却往往依赖手工擀制或电动设备,前者费时费力,后者则存在能耗高、不易维护等问题。为此,我们萌生了设计一款省力、环保且美观的手动面条机的想法,希望结合现代设计工具与传统机械原理,打造一款兼具实用性与可持续性的厨房工具。

学以致用:知识转化的实践征程

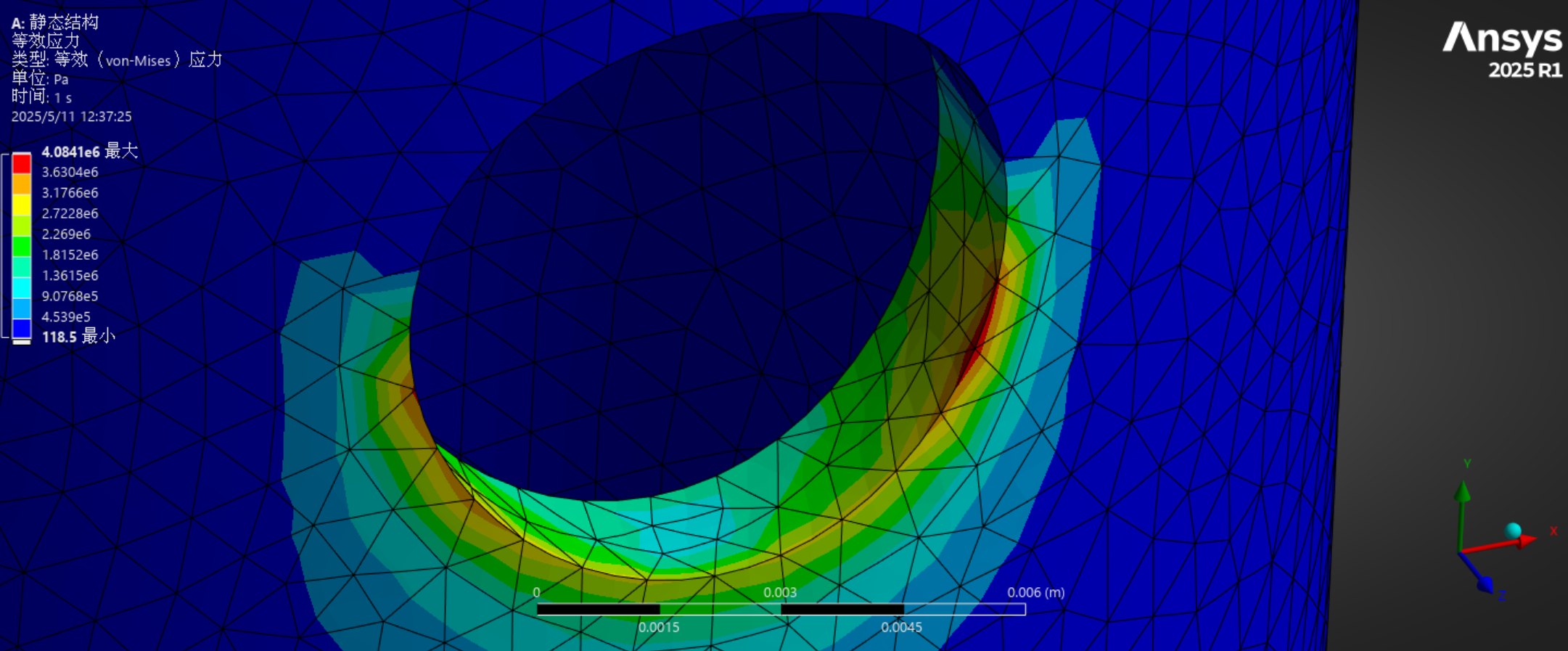

团队充分利用了SolidWorks建模软件和CAD绘图工具进行结构设计,用RecurDyn、Ansys进行仿真分析。在理论课和实践课老师的共同指导下,我们从材料选择、传动效率到人机交互等方面进行了系统优化。

这一项目的意义不仅在于解决实际问题,更在于将课堂所学的理论知识转化为真实产品。从材料力学性能的分析,到传动机构的精密计算,再到3D打印原型机的测试改进,每一步都让我们深刻体会到机械设计的魅力,我们希望通过这款面条机,为用户带来便捷的体验,同时也为可持续家居产品的设计提供新的思路。

从寒假开始,高民老师就对我们的项目进行了帮助指导。高老师作为工训实践课的资深老师,凭借丰富的经验和敏锐的洞察力,能够迅速发现我们仅凭课本知识所设计作品中存在的诸多问题。比如,在第一版模型中,他察觉模型在稳定性上的不足,建议我们通过仿真运行确保强度;由于我们自身知识储备有限,高老师还指出我们很多零件在选材方面的问题。在选材方面上,他教导我们落于实际,不要急于求成;在设计上,他教导我们要有远见,考虑加工难易程度以及可行性。从第一版到第三版模型,高老师对每版模型的每一个的零件都进行了仔细的检查分析,在这里再次感谢高老师的耐心指导。

攻坚克难:挑战中的成长蜕变

在加工过程中,我们遇到了三个挑战。第一个是累积误差问题,当部件数量足够多时,累积误差可能会影响连杆和输出轴的功能,进而影响到设备的稳定性;第二是3D打印工艺固有的各向异性特性,导致沉积层间的结合强度显著低于材料本体强度,成为制约本项目结构性能的问题。针对这两个问题,我们采取了双重路线来解决:首先,对关键承力部件进行优化和几何重建,以降低层间应力集中的影响;其次是听从高老师建议,引入高性能连续纤维以增强热塑性复合材料提升承载能力,两个方面双管齐下,最终有效的解决了这两个问题。第三个难题是我们计算工作进度和成本累积的经验不足,这导致我们在项目进行时出现了进度困难,在高老师的指导下,我们优化了材料的选择和成本计算模式,为项目高效完成奠定了基础。

在解决问题的过程中,我们系统提升了多方面能力。通过工训产品制作、3D打印、激光切割及车床铣床操作等实践,我们逐步掌握了多种加工工艺与设备的操作要领,具备了独立完成零件加工的实操能力;在齿轮传动比计算、弯曲应力分析等任务中,通过数据建模与公式推导优化设计方案,有效提升了工程参数的分析能力;运用SolidWorks进行三维建模时,从参数化设计到装配体建模及工程图绘制的全流程操作,让我们熟练掌握了软件应用技能;针对结构设计与加工工艺提出的 “埃菲尔铁塔” 式支撑结构、激光切管工艺等创新方案,结合力学原理与加工需求进行优化,体现了工程设计的创新思维;而在制定零件加工工艺卡的过程中,通过梳理毛坯到成品的全流程工艺,我们对机械制造流程有了系统认知,逐渐形成了工艺规划与实施能力。

在团队协作方面,KAPIV项目中的任务拆解、进度协同及问题共商让我们深刻理解了责任分工与高效沟通的重要性。面对加工过程中出现的零件干涉、强度不足等问题,我们通过多次试验与方案迭代持续改进,培养了“试错-分析-优化”的抗挫思维,同时,借助MOOC、翻转课堂等渠道自主学习新材料特性与先进加工工艺,我们形成了主动获取信息与知识迁移的学习习惯。

通过这次项目实践,我们深刻认识到了工程问题的复杂性,并学会了如何运用系统思维和创新方法解决问题,为未来的工程实践奠定了良好基础。

展望未来:经验指引前行方向

这段学习历程给予我们的,不只是知识,更是一种穿透表象的思维方式。以“轻量化”为例,我们曾执拗地把目光锁在外壳材料上,几乎把全部筹码押在“把金属换得更薄”这一单一路径,直到重新审视市场,才发现不锈钢304的面桶之所以遍地开花,并非因为它无懈可击,而是惯性使然。跳出惯性,食品级塑料便跃入视野——重量骤减、成本陡降,性能却毫不妥协。那一刻我们明白:真正的优化,往往诞生于视角的切换,若只埋头把某个局部打磨到极致,便可能亲手堵死未来的所有分叉口,唯有把镜头拉远,让需求、成本、工艺、体验同台对话,才能看见那条更宽阔的路。而支撑视角切换的,恰恰是看似琐碎的生活经验,“纸上得来终觉浅”,只有双脚站在烟火里,才能读懂“需求”二字的千钧之重。于是,我们把这段经历折成一枚指南针:一边是系统的多维思考,一边是扎实的生活触感,带着它上路,无论前方是坦途还是歧路,都不会迷失前行的方向。

时光流转,为期数月、融汇课堂与实践的KAPIV项目己顺利结束。未来的学习征途中,我们将始终把从工程训练中学习到的学以致用、攻坚克难、试错优化的精神延续下去,将热爱实践、尊重劳动的品格践行下去,让这些闪耀的品质继续指引我们前行的道路,助力我们在未来的学习征程上书写更精彩的篇章!